인터넷 장애가 생겨 A/S 기사를 부르면 장애만 처리하는 게 아니라 관련 상품 설명을 함께 듣는 게 보통이다. 구매 여부를 분명히 밝혀도 집 대문을 벗어날 때까지 자사 상품을 끝까지 설명한다. 장애가 생겨 다시 부르면 제품 설명을 또 안내받는다. 그래서 일부 고객은 세뇌되었는지 좋은 제품이라고 여겨 구매를 한다. 이게 영업의 비밀이다.

코로나가 한창인 요즘에 A/S를 요청하면 감염에 대한 설명을 듣게 된다. 분명 장애가 생겨 A/S요청한 것인데, 장애와 관련 없는 내용을 하는 것이다. 아파트 주민들도 사정이 다르지 않다. 관리사무소에서 끊임없이 마스크 착용을 반복적으로 설명하고, 조직에서는 반복된 설명을 들어야 하는 게 일반적이다.

원치 않지만 똑같은 이야기를 계속 듣다보면 그들이 원하는 방향으로 움직이게 된다. 머릿속은 그게 아니다싶어도 몸은 이미 경련을 일으키듯 주입된 내용으로 몸이 움직이는 것이다.

예를 들어 주류 언론은 백신의 부작용과 관련된 뉴스는 거의 내보내지 않고, 의미도 없는 코로나 확진자 수만 가지고 반복적으로 공포심을 주입시키고 있는 실정이다. 그러다보니 머릿속은 마스크착용이 불필요하고 거짓이라고 여기면서 막상 마스크 미착용자와 마주했을 때의 뇌는 혐오감과 불쾌한 이미지가 먼저 떠올라 학습된 몸이 경련을 일으키는 것이다.

이 사례는 파블로프의 개 실험과 일치한다. 개에게 먹이를 줄 때마다 종을 울리는 것을 반복하면 나중에는 종소리만 들어도 침을 흘린다. 이것을 조건반사라 부른다. 태어날 때부터 자연스럽게 생존을 위해 신체가 반응하는 것을 ‘무조건반사(Autonomic reflex)’, 외부환경의 조건에 의존하는 반사를 ‘조건반사(Conditioned reflex)’로 불린다.

이 실험이 동물에게만 해당된다고 생각한다면 큰 착각이다. 우리가 학습한 자극과 조건반사는 서로에게 영향을 미치면서 연쇄반응을 일으키고 어떤 형태로든 학습되어 성장해 가기 때문이다. 따라서 파블로프의 실험은 우리 인간사회의 교육, 사회에 지대한 영향을 미쳤다고 말할 수 있겠다.

손실을 강조한 표현은 선택되기 어렵다

사람의 의사 결정이 언제나 합리적인 것이라면, 정확하게 조건이 제시되면 항상 같은 선택을 해야 한다. 하지만 현실은 그렇지 않다. 실제로 심리학 연구에서 똑같은 질문이라도 듣는 사람에 따라 선택되는 답이 바뀔 수 있다는 사실이 밝혀졌다. 이것을 ‘프레이밍 효과‘라 부른다.

심리학자 아모스 트베르스키(Amos Tversky, 1937~1996) 등이 했던 프레이밍 효과에 관한 실험은 유행이 예상되는 질병에 대한 대책으로 두 가지 프로그램이 계획되어 있으니 어느 쪽을 선택할지 대답해줄 것을 요청했다.

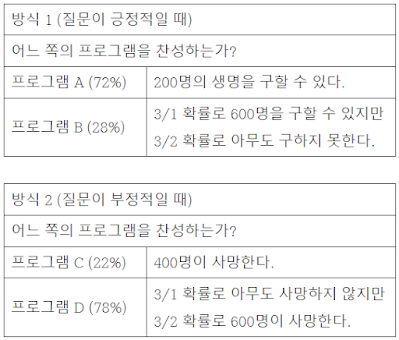

그때 질문 방식은 ‘어떤 질병의 유행이 예상되며 600백 명이 사망할 것으로 전망된다. 그 대책으로 두 종류의 프로그램이 준비되어 있으니 당신이라면 어느 프로그램을 찬성하는가?’라는 질문인데, ‘방식 1‘은 '(생명을) 구할 수 있다'는 식의 긍정적인 표현인 반면 ’방식 2‘는 ’사망한다'라는 부정적인 표현으로 되어 있다.

실험 결과 똑같은 내용이지만 선택은 크게 달랐던 것으로 나타났다. ‘방식 1’에서는 72%가 프로그램 A를 선택했고, ‘방식 2’에서는 22%가 프로그램 C를 선택했다.

트베르스키 등은 선택이 달라진 이유에 대해 '전망 이론‘으로 설명했다. 인간에게는 손실을 피하려는 심리가 강하게 작용한다는 것이다. 그래서 프로그램 A와 C는 같은 내용이지만 C의 경우는 손실(사망자)을 강조하였기 때문에 부정적인 표현이 거부감을 갖게 했을 것이다.

거친 단어를 많이 보면 행동도 거칠어진다

머릿속에 생각하는 내용이 직전에 보거나 들은 말과 사진 등에서 무의식적으로 영향을 받게 되는 것을 ‘프라이밍 효과‘라 한다. 예를 들어 정장 차림의 사람을 언뜻 보고 그 사람이 하는 일을 생각해 내거나 여름철 사진을 본 뒤 수박을 먹고 싶어 하는 등이 이에 해당된다.

뇌 속의 정보처리에서 밀접한 관계에 있는 단어나 개념은 서로 자극을 주기 쉬운 점이 영향을 미친다고 한다. 1996년 미국의 심리학자 존 바지(John A. Bargh) 등은 프라이밍 효과가 뇌 속의 정보 처리 뿐 아니라 행동에도 영향을 줄 가능성이 있다고 판단했다.

실험 참가자들은 주어진 단어를 사용해 문장을 만드는 과제를 수행했다. 참가자들은 ‘무례하다’, ‘방해하다’ 등 거친 느낌의 단어가 많이 주어진 그룹과 ‘예의 바르다’ ‘존중하다’ 등 사려 깊은 느낌의 단어가 많이 주어진 그룹으로 나누어 진행했다.

그리고 과제가 끝나면 다른 방에 있는 실험 담당자에게 가서 과제가 끝난 것을 보고하도록 하였다. 단, 담당자들은 서로 대화를 나누고 있어서 말 걸기가 약간 어려운 분위기를 만들었다.

그 결과 대화를 끼어들어 말을 걸기까지의 시간을 측정했더니 ‘거친’ 단어가 많았던 그룹의 사람들이 ‘사려 깊은’ 단어가 많았던 그룹보다 빨리 대화에 끼어드는 경향을 보였다고 한다. 또 행동에도 영향을 미친 것으로 보인다. 예를 들어 ‘무례하다’, ‘방해하다’ 등의 단어가 많이 주어진 사람들은 무의식적으로 행동이 거칠어졌다고 한다.

이 실험을 통해 접한 단어의 내용이 그 후의 행동에까지 영향을 미친 것으로 보인다. 다만 다른 실험에서는 이 같은 행동에 대한 프라이밍 효과가 나타나지 않았다고 한다.

백번 들으면 거짓도 진실이 된다

미디어에선 가짜 뉴스나 재해와 같은 부정적인 소식을 접했을 때 근거 없는 소문이 퍼지기 마련이다. 심리학 연구에 의하면 사람은 반복적으로 접하는 정보를 진실로 받아들이기 쉬운 경향이 있다고 한다. 이것을 ‘진리의 착오 효과’라 부른다.

진위여부에 상관없이 접속 횟수가 많을수록 옳다고 믿는다는 것을 미국 템플 대학 등의 연구팀의 실험을 통해 입증된 사례가 있다.

실험 방법은 실험 참가자에게 수많은 정보를 보게 한 다음 그 정보의 내용이 어느 정도 옳다고 생각하는지를 답하게 하였다. 정보는 역사, 과학, 스포츠 등이며 실험자들이 이쪽으론 자세히 알지 못할 것이라고 생각되는 내용들로 구성하였으며, 제시되는 정보 가운데 옳은 정보와 틀린 정보를 섞여 제공하였다.

예컨대 ‘헤밍웨이는 <노인과 바다>로 퓰리처상을 받았다’는 옳은 정보와 ‘카피바라(capybara)는 가장 큰 유대류이다’라는 형식의 틀린 정보로 구성하여 2주일 간격으로 3회에 걸쳐 반복적으로 정보를 제공하였다. 그 결과 옳은 정보와 아닌 정보에 상관없이 제공받은 정보의 횟수가 많을수록 더 옳다고 받아들이는 것으로 나타났다.

긴키 대학의 스기우라 박사는 ‘여러 번 접한 적이 있는 정보는 뇌 속에서 재빨리 처리할 수 있기 때문에 호감도가 올라가기 쉽다’고 하며, 그와 같은 내용의 옮음을 판단하는 데도 영향을 준다고 한다.

TV나 스마트폰 등에서 같은 광고를 여러 번 보는 경우가 있다. 처음에는 관심도 없던 광고였는데, 광고에 나오는 상품을 차츰 의식해서 구매로 이어진다. 또 라디오에서 같은 곡을 여러 번 듣다보면 그 곡이 차츰 좋아진 경험을 해보았을 것 같다.

연속된 영상이나 목소리 가운데에 지극히 짧은 상품 정보를 끼워 넣음으로써 자신도 모르는 사이에 그 상품을 의식하도록 만드는 광고를 ‘서브리미널’이라 한다. 이 광고 방식은 우리 사회 곳곳에 녹아 있는 것으로 보인다. 연설에서 같은 구호를 되풀이하는 정치인이나 동일한 상품 이름을 계속해서 들려주는 광고도 인간의 심리를 교묘하게 이용한 것, 이 심리는 진위가 불명확한 정보라도 여러 번 들으면 진실로 바뀐다는 점을 이용한 사례다.

말 한마디에 기억이 바뀔 가능성

추리 소설이나 수사 드라마에서는 기본적으로 사건 목격자의 증언이 옳은 것을 전제로 이야기가 진행된다. 그러나 사람의 기억은 실제로는 거짓일수도 있다.

미국의 인지 심리학자 엘리자베스 로프터스는 인간의 기억은 고정되어 있지 않으며 나중에 들어온 정보에 의해 변한다고 생각했는데, 이것을 ‘사후 정보 효과’라 불렀다.

로프터스는 1974년 교통사고의 영상을 보게 하고 나서 1주일 뒤 사고 내용을 생각해 내게 하는 실험을 진행했다. 그 결과 질문 방식에 따라 실험 참가자들이 생각해 내는 사고의 기억이 바뀌는 것을 알게 되었다.

실험 내용은 실험 참가자에게 교통사고의 영상을 보게 하고 차의 속도에 관한 질문을 했다. 이때 두 그룹으로 나누어 한 그룹은 어느 정도의 속도로 ‘부딪쳤다’고 생각하는지와 다른 쪽 그룹에겐 어느 정도의 속도로 ‘격돌했다’고 생각하는지를 물었다.

1주일 뒤 자동차의 앞 유리가 깨졌는지를 질문했다. 실제로는 앞 유리는 깨지지 않았다. 그러자 ‘격돌했다’는 식의 격렬한 표현의 질문의 경우엔 ‘부딪쳤다’고 질문 받은 그룹보다 2배 이상 깨졌다고 응답했다.

질문자가 선택한 단어의 사소한 차이로 목격자의 증언이 바뀌면 사건이나 사고의 수사에 상당한 영향을 미친다. 예컨대 뺑소니 사건에서 뺑소리차 색상이 빨간색이었는가를 질문하면 목격자의 기억에 있는 차 색깔이 붉은 색으로 바뀔 수도 있다는 것이다. 그래서 실제의 수사에서 뺑소니차는 무슨 색이었는지 등 기억이 바뀌지 않도록 하는 질문이 제시된다.

뉴스 등 미디어에서 뺑소니차는 붉은 색이었던 것 같다는 내용을 내보내면 기억이 바뀔 가능성이 높다. 사건이 발생한 뒤에 시간이 흐르면 수사가 어려워지는 것도 기억이 희미해질 뿐 아니라 말 한마디로 기억이 쉽게 바뀔 가능성이 있기 때문이다.

가짜 기억

황우석 사건은 2004년 사이언스 지 게재 논문에서 사용된 난자의 출처에 대한 의문을 2005년 11월 MBC-TV의 사회고발 프로그램에 방송하면서 촉발된 사건으로 이후 황우석 교수는 기자회견을 열어 진실을 이야기했지만 내부고발을 통해 논문조작이 사실로 드러났다.

2010년에 개봉한 미국 영화 인셉션은 가짜 기억을 심는 SF 액션 영화다. 2005년에 개봉한 아일랜드 영화는 가짜 기억이 주입된 채 성인으로 태어난 복제인간은 자기들이 환경오염으로 멸망한 인류의 마지막 생존자라 믿는다. 인셉션, 아일랜드 영화처럼 어린 시절의 기억이 나중에 만들어졌을 가능성이 있다.

로프터스는 검증을 통해 다른 사람에게서 가공의 이야기를 들으면 실제로 경험한 다른 기억과 서로 연결해 새로운 이야기가 만들어진다는 사실을 알게 되었다.

로프터스는 대학의 심리학 수업에서 실제로는 없었던 사건을 기억으로 만들게 한다는 과제를 냈다. 어느 학생은 14세 동생에게 몇 가지 기억을 적은 노트를 건넸다. 그 가운데는 실제로는 없는 사건도 적혀 있었다.

이 노트를 읽은 동생은 다른 실제의 사건에 대한 기억과 결부시켰고 노트에 적혀있던 거짓 사건을 실제의 기억으로 뒷날 이야기하게 되었다. 로프터스는 1995년 똑같은 실험을 18세~53세에 해당되는 실험 참가자 24명을 대상으로 실시했다. 그 결과 24명 가운데 6명이 그 사건이 ‘실제로 있었다’고 대답했다.

이런 실험은 1990년대에 자주 이루어졌는데, 실험 종료 후 실험 참가자에게 그것은 실제의 사건이 아니라고 재차 알려주었음에도 실제의 기억이라고 믿는 사람이 있었다고 한다. 그래서 윤리적으로 문제가 있다고 판단해 현재는 이런 실험은 하지 않는다.

형사 사건의 취조에서도 마찬가지다. 범인이 아닌데도 자신이 범인일 것 같다는 생각을 하게 만들어 허위 자백을 받아내어 문제가 되는 경우가 있다. 사건으로부터 시간이 흘렀을 경우 기억이 흐릿하게 되는데, 이점을 이용해 취조관이 사건 줄거리를 여러 번 반복해 이야기를 들려주면 거짓 기억을 심을 수 있게 된다.

palms@ coconutpalms.info

참고: 데일리포스트, 뉴턴-2021.06, 위키백과

'교육' 카테고리의 다른 글

| 마음과 노화 (0) | 2022.01.03 |

|---|---|

| 분노 심리학: 분노의 원리와 올바른 대처법 (0) | 2021.11.08 |

| 범죄 기회론: 범죄를 예방하기 좋은 환경이란 (0) | 2021.06.02 |

| 히틀러를 실제로 본 사람들은 왜 평화적이라 생각한 것일까? (0) | 2021.05.04 |

| 연애 심리학: 사랑은 언제나 허리케인 (0) | 2020.12.08 |

WRITTEN BY

- 코코넛 팜스

과학 오피니언 블로그